简介:

《信息文萃》是一本图书馆内部发行刊物,于2000年创刊,每年出版16期,由财经、高教和读书思考三个栏目组成,每期共8个版面,包括教育类4版,财经类3版,读书思考1版。至今已出版261期。《信息文萃》精心选摘与主题相关的时事要闻、经典评论,将初步筛选的信息编辑整理,《信息文萃》以读者需求为中心,紧跟时代脉搏,关注时势热点,求真务实,受到广大读者的喜爱。活着,是一个忍心的过程

摘录:南京财经大学图书馆 更新日期:2018年03月19日 10:16 类别:图情天地 总浏览:5250

袁凌写一些被遗忘的,不同于常的人生轨迹。每每落笔,始终与土地紧紧贴合,他的文本直指深渊,似跌入一个不可逆的空间,耳畔不时传来残喘的呼吸,深陷其中,却对这些将死的生命,束手无策。

曾有近两年的时间,袁凌极少进城。他住在北京五环外的天通苑,禁锢的空间,聚集近70万人口,尘土飞扬,乱七八糟。工作日的清晨,人们以此为点,迅速涌进城中的办公区,寻求生计。

这是“北漂”袁凌,所习惯的生存境况。

他可以躲藏其中,静观城市在这里留存下的缩影:人们缄默、悲苦、俭省、奋斗,各自飘零。每一个自地面长出的故事,都撕扯着异乡者分裂的伤痕,与他所写的底层题材,在气质上,默契相合。

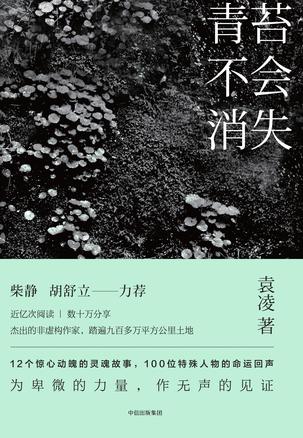

今年四月,袁凌推出了他的非虚构作品集《青苔不会消失》,收录了一百位中国社会底层的人物故事。很多人说,在字里行间中,可以读到沉重的悲悯,阵阵刺痛。

随着大北京的拆迁改造和人口疏散,他们被动地由中心迁往外围,从初到北京的前门,一路撤退到眼下的五环,落脚在这处大杂院。其间备尝辛苦,也曾有过“升级做大”的梦想,却从未能就地扎根,靠着小生意攀附在北京的生活圈边缘,似局外人那样生存。

——袁凌《北京局外人》

见袁凌这天,北京炎热。得知记者从三环赶来,他贴心地将采访地点定在天通苑地铁站旁,几经周折,最后敲定于医院住院部的地下一层见面——这里有靠近地铁站,唯一一家仍在营业的咖啡馆。临近约定时间,他骑着共享单车,淌着汗,匆匆赶到。

袁凌有些瘦,皮肤黝黑,双目却涵摄万物,既内敛,又从容,如同他的文字,是见过最卑微的尘埃,才会显露的质朴和纯粹。不久前,他去皮村的工友之家探访,一位月嫂见他“衣着不太出众”,姿态便高了起来。袁凌无奈,“聊着聊着,她知道我没买房,就开始鄙视起我了。她觉得我很失败,不理解我为什么会这样,也不太相信我的身份。”

说起这件事,袁凌的口吻轻飘飘的,像未曾发生般虚无。他做了一个假设:“如果我装成一个作家的派头去呢?那样我也了解不到什么。”

城市化进程太快,土壤日渐崩塌,欲望加剧,边角锐利。面对裂变所产生的畸形价值观,袁凌多了几分理解。“我们现在面临一个割裂。好像城市和乡土割裂,底层和高层割裂,生活和思想割裂,物质和精神割裂。”

无数故事,就这样奇妙地诞生在城市的角落,袁凌早已见怪不怪。如潮般的人群,周而复始,每当浪花散去,冲洗掉尘埃的珍物,乃为至宝。他的目光,便不由得落了上去。

这是记者袁凌,所持有的敏锐。

十几年过去,他从未远离现场。如今看,他的从业轨迹虽有波折,却大体平稳:城市的记者,乡土的作家,来来去去,都不曾与现实分离。袁凌用“折腾”来形容自己,直到新媒体时代到来,他才彻底脱身,纯粹写作,轻装上阵,一股脑地,将能写的,不能写的,接近疯狂式的消耗。

他写一些被遗忘的,不同于常的生活,每每落笔,始终与土地紧紧贴合。袁凌的文本直指深渊,读起来,似跌入一个不可逆的空间,耳畔不时传来残喘的呼吸,深陷其中,却对这些濒死的生命,束手无策。

“为卑微的力量,做无言的见证。”他说,一棵树,地下的生活,十倍于地上。

十四年前,我放弃学院的道路投身记者行当,面对一个隐晦却严峻的矛盾。

作为采访者,我和同行们接触生活现场的机会比常人多,几乎可能成为任意一种生活形态的见证人。但这也意味着,他不是任何一种生活,包括他自己生活的当事人。

——袁凌《卑微的力量》

这也是作家袁凌,选择的自我原宥。

袁凌出生在陕西省平利县。在新闻搜索框输入这个地名,永远绕不开“脱贫计划”“非法煤矿”的字眼。

或许因为太苦,或许因为太穷,亦或因为母亲的早逝,袁凌认为自己对乡土的亏欠,实在太多。天生的负罪感,让诗性蔓延,在他的文字中渐渐扎根,与故土的存亡,紧密相连。正如柴静所言:“他的写作,是沉浸在这些人的命运里,活上一遭,以作偿还。”

灵魂易碎,字便有了苦涩的味道。在平利县,尘肺、残疾、死亡,混淆成一片。“在远离社保和法律的地界飘落,亲人的手指也无从握住。”他直面一切隐藏于光下的艰苦,漫漫难捱。

然而,在这个时代,袁凌保持着接近冰点的清醒,凝固住一切可能发生的情感决堤,字字句句,搭建每一寸土地残存的骨肉与气息。

“一切抒情和形容的文字,不能触及他们生活的质地,出口的同时已经轻飘虚弱。在浮泛的实事、过剩的情绪和他们真实生活的分界之前,我只能止步,不愿意搬弄这条界限,制造似是而非的风景。”

脚踏田野,便有了受苦的光荣。袁凌作为圣徒,如身处洞穴,日夜精炼文字,修行敲打,用以取光。

(摘自《新浪读书》“名人堂”第21期)

最新文章 TOP10

热门文章 TOP10